複雑構造を一気に構築 ~ひも状分子から「手さげかご型」化合物の1工程合成に世界初成功~

複雑構造を一気に構築

~ひも状分子から「手さげかご型」化合物の1工程合成に世界初成功~

国立大学法人東京農工大学大学院工学府応用化学専攻 富田雄介(博士後期課程3年)、同大学院工学府 清田小織技術専門職員、同大学院工学研究院応用化学部門 小峰伸之助教ならびに平野雅文教授の研究チームは、2つのひも状(鎖状)不飽和分子であるアセチレン誘導体と共役ヘキサトリエンを用いて、1工程で三次元的な「手さげかご型」化合物を合成することに世界で初めて成功しました。得られた化合物はビシクロ[3.2.1]オクタジエン骨格を有しており、炭素―炭素結合の形成と切断が同時に行われる反応です。本成果は、簡単な原料から簡単に複雑な天然物や医農薬品中間体などの骨格を合成する強力な手段として期待されます。

本研究成果は、アメリカ化学会Organic Letters誌(8月16日付電子版)に掲載されました。

論文タイトル:Cobalt-Catalyzed Bicycloaddition of Alkynes with Conjugated Trienes Yielding Bicyclo[3.2.1]octadienes

URL:https:/doi.org/10.1021/acs.orglett.5c02991

現状

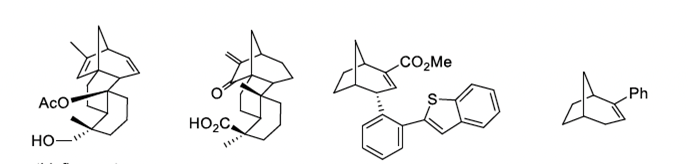

「手さげかご型」(図1)の骨格をもつビシクロ[3.2.1]オクタン誘導体は、抗腫瘍活性や抗菌活性などの生物活性を示す化合物が広く知られています(図2)。これらの分子は三次元的な立体構造をしており、合成方法としては(1)鎖状分子を多段階反応で環化する方法、(2)環状化合物を出発原料として手さげかごの持ち手に相当する部分を構築する方法、などが知られていましたが、合成には多段階を要し、時間と手間を要するものでした。

このような三次元構造の分子骨格を、ひも状の分子を紡ぐことにより構築することができれば、比較的簡単な分子から複雑な立体構造をもつ分子を合成することにつながります。しかし、このような反応を実現するためには、有機分子の基本構造である炭素―炭素結合の形成をする一方で、一部の炭素―炭素結合を切断する必要があるため、1工程でこれらの構造をつくることは極めて困難であり、これまで知られていないタイプの反応でした。

研究体制

本研究は、東京農工大学大学院工学府応用化学専攻 富田雄介(博士後期課程3年)、同大学院工学府 清田小織技術専門職員、同大学院工学研究院応用化学部門 小峰伸之助教および平野雅文教授により実施されました。本研究は、FLOuRISHプログラムの支援およびJSPS科研費基盤研究(B)(24K01479)の一部などにより行われました。

研究成果

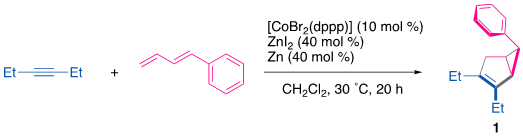

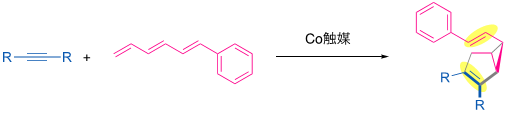

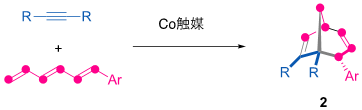

これまでに本研究グループは、コバルト錯体[CoBr2(dppe)](注1)を触媒前駆体としてアセチレンとブタジエンの誘導体を反応させて「いす型」化合物であるビシクロ[3.1.0]ヘキセンを合成する世界初のビシクロ環化反応(注2)を報告しています(図3)1。

この反応では、生成物である「いす型」化合物の中にあるフェニル基(ベンゼン環)が、より込み入った側(注3)に選択的に導入されることを確認しました。そこで、ブタジエン誘導体のC=C結合の部分を1つ伸ばした化合物であるヘキサトリエン誘導体を原料に用いれば、同様に「いす型」化合物を形成した後に分子内で向き合った2つのC=C結合同士がさらに反応して、立体的な構造を形成するのではないかと考えました(図4)。

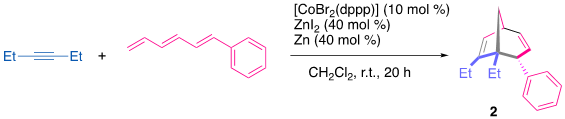

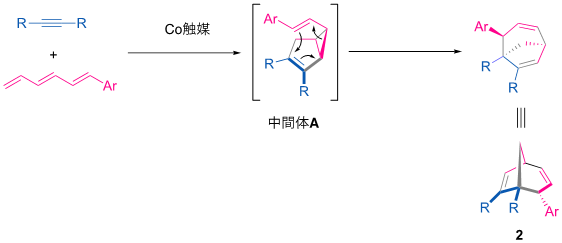

この仮説に基づき、実際にブタジエン誘導体のかわりにヘキサトリエン誘導体を用いて反応を行ったところ、まったく新しい「手さげかご型」化合物2が、立体選択的に1工程で生成することが明らかになりました(図5)。

この反応では、図6に示すように4つの炭素―炭素結合が新たに形成されると同時に、ヘキサトリエン由来の炭素鎖が枝分かれするために1つの炭素―炭素結合の切断が起こらない限り、2のような生成物はできません。このような複雑な反応が立体選択的にわずか1工程の触媒反応により進行することは大変興味深い反応です。

実験を重ねた結果、この反応では当初の仮説の通りに「いす型」化合物が中間体として生成され(図7の中間体A)、その後、室温でも自発的な反応が進行し、ビニルシクロプロパン転位とよばれる [3.3]シグマトロピー転位(注4)により結合の切断と形成が同時に進行し、最終的に「手さげかご型」化合物2が生成するものと考えられました(図7)。

今後の展開

今回成功した「手さげかご型」化合物を2つのひも状(鎖状)不飽和分子から1工程で生成する触媒反応は世界初の例です。反応機構の解明により、さらに効率的に合成できる触媒の開発を進めます。また、生成物であるビシクロ[3.2.1]オクタン骨格をもつ誘導体は、生物活性分子に広く見られる骨格をもつため、抗がん剤や抗菌剤などの効率的な合成につながることが期待されます。本反応は簡単な分子から骨格構築ができるユニークな反応であるため、医薬品合成工程の簡略化や製造費用の低減に大きく貢献する可能性があります。

参考文献

1) Tomita, Y.; Haraguchi, N.; Kiyota, S.; Komine, N.; Hirano, M. Org. Lett. 2022, 24, 7774-7778.

用語説明

(注1)dppp

1,3-ビス(ジフェニルホスフィノ)プロパンの省略名で2つのリン原子をもつ配位子の1つです。一般に錯体を安定化させるためには配位子が必要であり、リン配位子は多く用いられています。この反応では、数多くある配位子のうち、dpppが配位したコバルト錯体が本反応を促進することを見出したことが新反応の発見につながっています。

(注2)ビシクロ環化反応

炭素―炭素結合などの1つの結合を共有する形で2つの環状構造が隣接している化合物をビシクロ化合物といいます。鎖状の分子からビシクロ化合物を1工程で合成する反応は我々が世界ではじめて報告しています(参考文献1)。

(注3)より込み入った側

ベンゼン環がより込み入ったへこんだ空間に向いている分子を選択的につくることができることをこのように表現しています。より専門的にはendo選択的と呼びます。

(注4)[3.3]シグマトロピー転位

単結合はシグマ結合ともよばれ、この結合位置が変化するタイプの反応をシグマトロピー転位とよびます。[3.3]は切断される原子からみてそれぞれ3番目の位置どうしで新たなシグマ結合が形成する位置を示しています。

◆研究に関する問い合わせ◆

東京農工大学大学院工学研究院

応用化学部門 教授

平野 雅文(ひらの まさふみ)

TEL/FAX:042-388-7044

E-mail:hrc(ここに@を入れてください)cc.tuat.ac.jp

関連リンク(別ウィンドウで開きます)