ナノの世界でも「過ぎたるはなお及ばざるがごとし」?―「分散性」と「分散剤の長さ」のバランスを解明―

ナノの世界でも「過ぎたるはなお及ばざるがごとし」?

―「分散性」と「分散剤の長さ」のバランスを解明―

国立大学法人東京農工大学大学院グローバルイノベーション研究院の山下翔平助教ならびに同大学院生物システム応用科学府食料エネルギーシステム科学専攻一貫性博士課程4年の須藤達也、同大学院工学研究院の神谷秀博教授、同大学院農学研究院応用生命化学部門の岡田洋平准教授は、ナノ粒子の応用に不可欠な分散性が分散剤分子の長さによって変化し、分散性を高めるのにちょうど良い長さが存在することを発見しました。今回の成果は、今後の分散剤設計指針の充実化ならびに非水系溶媒中での分散凝集理論の体系化に向けた基礎知見として、ナノ粒子応用のさらなる発展に貢献できるものです。

本成果は、Chemistry - A European Journal誌(欧州化学会誌)への掲載に先立ち、7月17日にWeb上で公開されるとともに、同誌のHot Paper(同誌の編集者が特にその重要性を認めた論文)およびFront Cover(表紙)に採用されました。

タイトル: Colloidal Stability of TiO₂ Nanoparticles: The Roles of Phosphonate Ligand Length and Solution Temperature

URL: https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/chem.202201560

現状

産業・医療を中心に幅広く応用可能性のあるナノ粒子は、直径100ナノメートル(nm、1ナノメートルは1 mmの百万分の1)以下という小ささゆえにユニークな性質を持ちます。しかし同時に、小ささゆえに表面間引力(注1)によって凝集(注2)しやすいという難点を抱えており、この凝集をいかにして防ぐかがきわめて重要な課題です。ナノ粒子は一般に溶液の形で扱われ、溶液中でのナノ粒子の凝集抑制戦略は、溶媒の極性によって大きく異なります。大まかに言って、水中では粒子表面を荷電することにより生じるクーロン力を反発力とした凝集抑制が、非水系の有機溶媒中では粒子表面に長さのある有機物(分散剤)を被覆することにより生じる立体障害を反発力とした凝集抑制が主流です。なかでも、有機溶媒中にナノ粒子を分散させることは材料開発の面から需要が高く、より良い分散剤の開発に向けた研究が基礎・応用の両面から長年にわたりおこなわれてきました。

近年、ナノ粒子表面において鎖状の分散剤がどのような構造をとっているか、という点が注目されています。図1のように、粒子表面に毛が生えたような絵をイメージするのが一般的ですが、実際にはこのような単純・均質な構造体ではなく、より複雑な構造(注3)であるという説が有力視されています。このような中で、鎖の構造がナノ粒子の分散性(注4)にどのような影響を及ぼしているかについての研究は、重要でありながら発展途上にあると言えます。

研究体制

本研究は、東京農工大学大学院グローバルイノベーション研究院 山下翔平助教、同大学院生物システム応用科学府食料エネルギーシステム科学専攻 須藤達也 (大学院生)、同大学院工学研究院 神谷秀博教授、同大学院農学研究院応用生命化学部門 岡田洋平准教授の研究チームで実施しました。

研究成果

本研究グループでは、「分散剤の構造と分散性の相関」に焦点を当ててさまざまな検討を行ってきました。これまでに、単一の化合物で親水性から疎水性までさまざまな溶媒にナノ粒子を分散できる両親媒性分散剤の開発に成功しており(2017年12月28日プレスリリース)、同様の分散剤によって金属酸化物ナノ粒子や銀ナノ粒子といった多様なナノ粒子の分散性向上を達成しています。本研究では、非水系溶媒中での分散に着目し、ナノ粒子が分散するために必要な分散剤の長さを実験的に調べました。

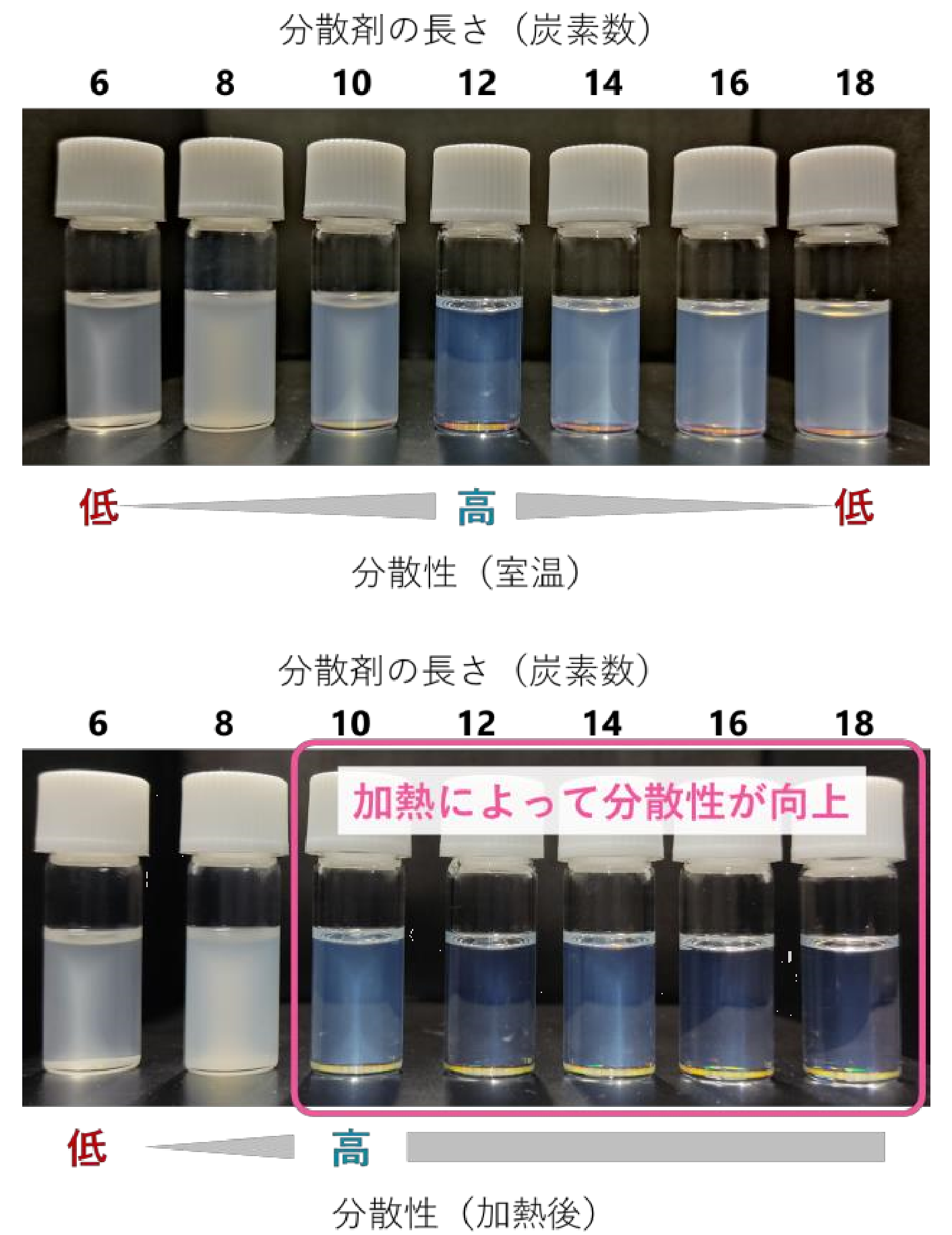

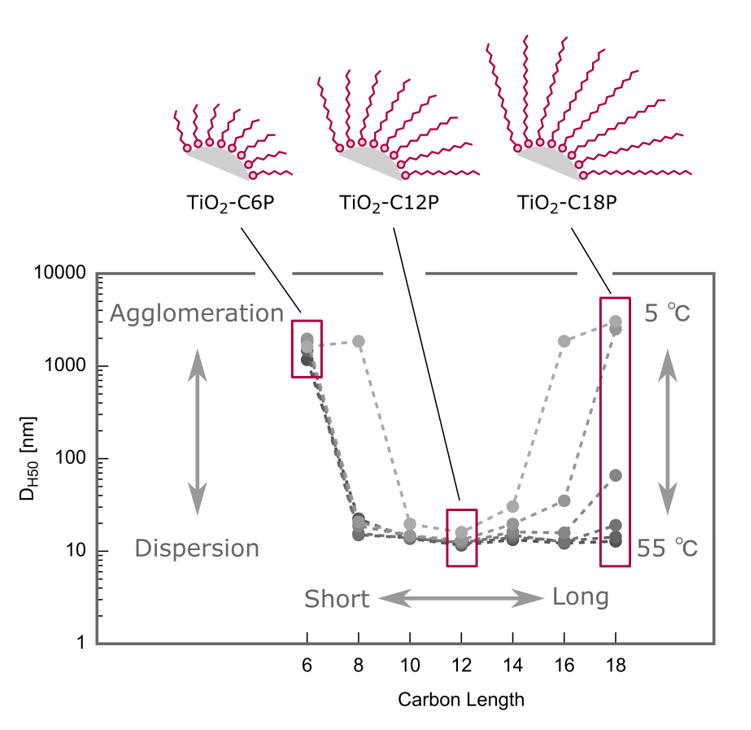

一次径約8 nmの酸化チタンナノ粒子を合成し、表面を炭素数6~18のn-アルキル鎖を持つホスホン酸分散剤で被覆したのちトルエンに再分散させました。すると、図2のように、分散剤の長さに対して極大を持つような分散性を示すことが分かりました。室温下においては、炭素数10以下および炭素数14以上の分散剤を被覆した粒子分散液はナノ粒子の凝集により若干白濁しました。また、分散液を加熱したところ、長鎖側の被覆粒子においてのみ分散性の向上が確認されました。この傾向はDLS(動的光散乱法)およびUV-vis(紫外可視分光法)を用いて定量的に測定し、今回作製した酸化チタンナノ粒子に対しては炭素数12の分散剤が最も良好な分散性を示すと結論付けました。

図3には、分散剤の炭素数と流体力学的径の関係を示しています。分散剤が長すぎる場合には加熱によって分散性が向上しますが、短すぎる場合には加熱しても分散しません。このことは、長すぎる場合と短すぎる場合で凝集メカニズムが異なっていることを示唆しており、この点について現在さらなる検討をおこなっています。

有機溶媒中では分散剤の立体障害により分散性を得るため、直感的には分散剤が長い方が分散に有利であると考えられ、伝統的なコロイド理論にもそのように記述されたものが存在しています。今回のようにいわば「過ぎたるはなお及ばざるがごとし」に当てはまる結果が得られたのは予想外のことです。

今後の展開

今回の成果は、今後の分散剤設計指針ならびに非水系溶媒中での分散凝集理論の体系化に向けた基礎知見として、ナノ粒子応用のさらなる発展に貢献できるものです。

注1)

表面間引力

固体表面間に働くファンデルワールス力に代表される微小な引力

注2)

凝集

表面間引力により粒子同士が集合体を形成すること

注3)

複雑な構造

表面分子鎖同士が引き寄せ合って束状になり、不均質な構造を形成しているという説があります。さらにこの束が凝集の要因のひとつであると考えられています。

注4)

分散性

分散性については様々な評価指標がありますが、ここでは溶液の透明性(光透過率)と流体力学的径を用いて評価しています。

◆研究に関する問い合わせ◆

東京農工大学 大学院農学研究院

応用生命化学部門 准教授

岡田 洋平(おかだ ようへい)

TEL/FAX:042-367-5667

E-mail:yokada(ここに@を入れてください)cc.tuat.ac.jp

関連リンク(別ウィンドウで開きます)