在来種群集での種間競争を証明:シカが増えるとカモシカは困る

在来種群集での種間競争を証明

シカが増えるとカモシカは困る

ポイント

- 日本の在来有蹄類であるシカとカモシカの種間競争を検討するため、シカの高密度地域と低密度地域で、食物の条件やカモシカの採食行動、生理ストレス、個体群の状況を調査しました。

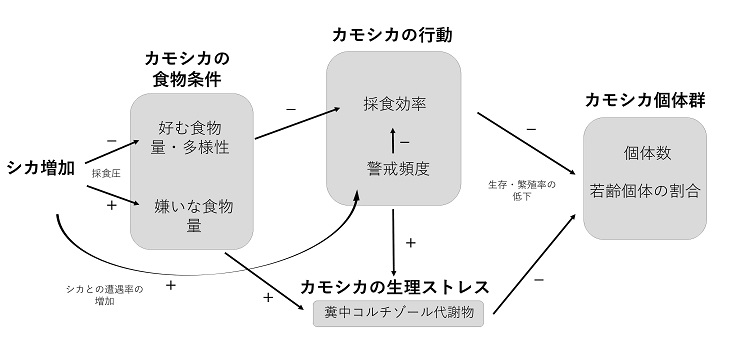

- シカの高密度地域では、カモシカの好む広葉草本の量と多様性が低下すること、カモシカが採食中に警戒行動をとる頻度が高まること、カモシカの採食効率が低下すること、カモシカの生理ストレスが増加すること、カモシカ個体群の減少と老齢化が起こることが示唆されました。

- これは長い時間を共存してきたはずの在来有蹄類群集で種間競争の直接的な証拠が示された非常に珍しい例です。シカとカモシカの種間関係の変化は、頂点捕食者(二ホンオオカミ)の除去や狩猟圧の低下など、人間による生態系の改変がもたらした産物かもしれません。

本研究成果は、イギリスの動物学雑誌「Journal of Zoology」(4月25日付)オンライン版に掲載されました。

論文名:Competition between native ungulates: negative effects of sika deer (Cervus nippon) on foraging behavior, physiological stress, and population characteristics of Japanese serow (Capricornis crispus)

著者名:Hayato Takada*, Natsuki Tezuka, Risako Yano, Akane Washida, Tatsuya Hasegawa, Koji Yamazaki

URL:https://doi.org/10.1111/jzo.70023

概要

国立大学法人東京農工大学 農学部附属野生動物管理教育研究センターの髙田隼人特任准教授および浅間山カモシカ研究会の矢野莉沙子氏と鷲田茜氏、東京農業大学の手塚夏季氏(当時、修士課程)と山崎晃司教授、山梨県富士山科学研究所の長谷川達也研究員らの共同研究チームは、長野県浅間山の高山帯において、ニホンジカ(以下、シカ)がニホンカモシカ(以下、カモシカ)の食物条件や採食行動、生理ストレス、個体群(注1)に与える影響を評価し、シカの増加が種間競争を通じてカモシカ個体群の減少をもたらす直接的な証拠を世界で初めて示しました。有蹄類(注2)の群集(注3)における種間競争は家畜と在来種、移入種と在来種などの間ではこれまでに示されてきましたが、本研究はシカとカモシカのように進化的な時間を共有する在来の有蹄類群集での種間競争を示した珍しい例です。頂点捕食者(二ホンオオカミ)の除去や狩猟圧の低下など、人間による生態系の改変が安定的に共存してきたはずのシカとカモシカの種間関係に変化をもたらしたのかもしれません。

研究背景

種間競争とはある種の存在が別の種の成長や生存、繁殖に負の影響を与える関係のことを言い、自然界の動物種の構成や個体数、種の行動や形態などの適応戦略に影響を与えるため、そのメカニズムの理解は生態学の重要課題です。大型草食獣である有蹄類の群集では、家畜と在来種、移入種と在来種のように、人為的に導入された種と在来種の間での種間競争が報告されています。一方、長い進化的な時間をかけて種間関係を構築してきた在来種間では、利用する食べ物や生活場所を違えることにより共存することが一般的に知られています。ただし、近年では一部のシカ類のように、ある種が爆発的に増加することにより、生態系に強い影響を与えていることが知られています。このような状況では、在来の群集であっても、増加したシカ類が他の有蹄類に種間競争を通じて負の影響を与えているかもしれません。

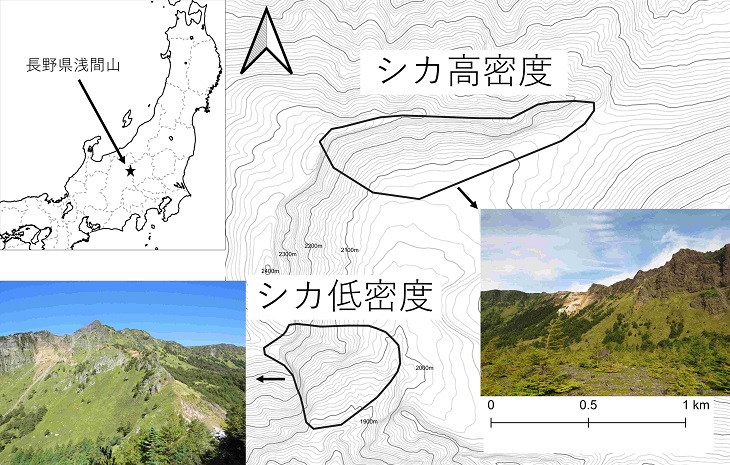

シカとカモシカはともに日本の生態系を代表する在来の有蹄類ですが、近年ではシカの急増とカモシカの減少がいくつかの地域で報告されています(図1)。この2種間で種間競争が生じている可能性がありますが、その直接的な証拠を示した研究はこれまでにありません。そこで、本研究はシカの高密度地域と低密度地域で、食物の条件やカモシカの採食行動、生理ストレス、個体群の状況を調査することによりシカとカモシカの種間競争の有無を検討しました。

研究体制

本研究は、国立大学法人東京農工大学農学部附属野生動物管理教育研究センターの髙田隼人特任准教授と浅間山カモシカ研究会の矢野莉沙子氏と鷲田茜氏、東京農業大学の山崎晃司教授と手塚夏季氏(当時、修士課程)、山梨県富士山科学研究所の長谷川達也研究員らの共同研究チームによって実施されました。なお、本研究は、JSPS科研費JP 22K14909, JP 23KK0277の助成を受けて行われたものです。

研究成果

調査は長野県浅間山の高山草原の二つの地域(シカ高密度地域、シカ低密度地域)で実施しました(図2)。二地域間の距離は1.3㎞と近く、標高や生育する植物、地形などの環境条件は類似するものの、シカ密度が大きく異なります。山岳に生息する有蹄類の生存や繁殖は、植物の生育する春から秋の環境条件や採食行動に強く影響することが知られています。そこで、そこで調査は2021年の春から秋にかけて実施しました。

まず、2種が食べられる範囲にある植物の量と多様性を調べるため、各地域にそれぞれランダムに20地点の調査区(1m×1m)を設定し、バイオマス指数(植物の被度と高さの積)と開花している広葉草本の種数を算出しました。その結果、カモシカの好む広葉草本の量と多様性はシカの低密度地域に比べて高密度地域で少ないことが示されました。このことはシカの増加に伴う採食圧の増加がカモシカにとっての食物条件を悪化させることを示唆しています。

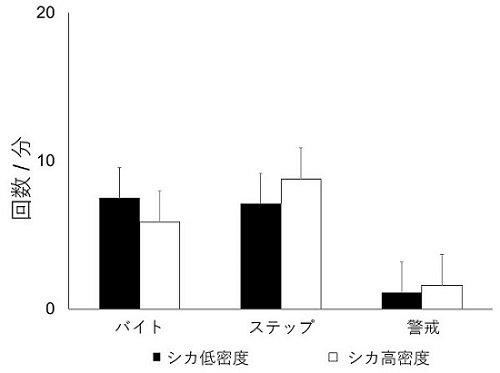

次に、カモシカの警戒頻度と採食効率を評価するため、毎月1週間、カモシカの採食行動の直接観察を実施しました。その結果、シカ低密度地域に比べて高密度地域では、カモシカが採食中に警戒行動をとる頻度が高いこと、採食スピード(一分当たりの植物を食む回数:バイト)が遅いこと、歩行スピード(一分当たりの歩数:ステップ)が速いことが示されました(図3)。このことはシカの高密度化がカモシカの採食効率の低下を引き起こすことを示唆しています。シカ高密度地域ではカモシカがシカに遭遇する可能性が高いため、シカの存在を気にして警戒頻度が高まったと考えられます。また、カモシカの好む食物が少ないシカ高密度地域では、シカへの警戒へ時間を費やすのと相まって、採食スピードが落ち、食物を探すためにたくさん歩きまわる必要があったと考えられます。

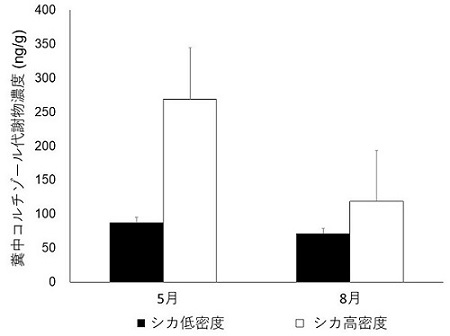

さらに、5月と8月に新鮮なカモシカの糞を採取し、生理ストレスの指標となる糞中コルチゾール代謝物濃度を測定しました。その結果、糞中コルチゾール代謝物濃度はシカ低密度地域に比べて高密度地域で高いことが示されました(図4)。このことはシカの高密度化がカモシカの生理ストレスを増加させることを示唆しています。シカ高密度地域における食物条件および採食効率の悪さとシカとの高い遭遇頻度がカモシカの生理ストレスの増加を引き起こしたと考えられます。またシカ高密度地域のカモシカは、8月に比べて5月により高い生理ストレスを示しましたが(図4)、5月はちょうどシカが標高の低い場所から高山帯の調査地へ季節移動(注4)してくる時期と一致します。そのため、冬から初春の間にいなかったシカに、再び出会い始める5月により高い生理ストレスを示したのかもしれません。

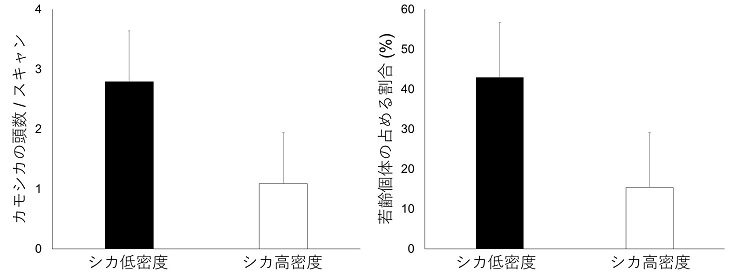

最後に、カモシカ個体群の状況を比較するため、見通しの良い一定の観察場所から20分間隔で調査地全体を捜索し(スキャンサンプリング)、カモシカの個体数とそれに占める若齢個体の割合を記録しました。その結果、シカ低密度地域に比べて高密度地域では、カモシカの発見個体数が少なく、若齢個体の占める割合が低いことが示されました(図5)。このことは、シカの高密度化がカモシカ個体群の減少と老齢化、すなわち増加率の低下を引き起こすことを示唆しています。シカ高密度地域における食物条件と採食効率の悪化および高い生理ストレスレベルはカモシカの成長や生存、繁殖に負の影響を与え、結果的に個体数の低下と老齢化を招いたと考えられました(図6)。

今後の展開

本研究はシカが種間競争を通じてカモシカに負の影響を与えることの直接的な証拠を世界で初めて示しました。これは、シカとカモシカのように進化的な時間を共有する在来の有蹄類群集での種間競争を示した非常に珍しい例であり、現在の日本の山岳生態系がいかにバランスを崩しているのかを示していると考えられます。シカの爆発的な増加や分布拡大の根本的な原因の一つは狩猟圧の減少や頂点捕食者の除去など、人間による生態系の改変であり、これがある程度安定的に共存してきたはずのシカとカモシカの種間関係に変化をもたらしたのかもしれません。ただし、この研究にはいくつかの限界があります。本研究ではシカ密度の異なる2地域の比較を行いましたが、さらに厳密にシカの影響を明らかにするためには同一地域で長期的に調査を実施し、シカの高密度化がカモシカに与える影響を評価する必要があります。また、本研究は高山草原における2種の関係を示したにすぎません。異なる生息環境では2種が資源利用を違えることにより種間競争を回避している可能性もあります。そのため、今後さらに多様な生息環境で2種の種間関係を評価していくことが望まれます。

用語解説

注1)ある一定地域に生息するある一種の集団

注2)蹄を持つ動物群のこと。偶蹄目(牛や羊)と奇蹄目(馬やサイ)が含まれる。

注3)ある一定地域に生息する全生物種の集団

注4)動物が季節に応じて生活する場所を移動させること。

(J Zool (2025) DOI10.1111/jzo.70023を基に作成)

(J Zool (2025) DOI 10.1111/jzo.70023を基に作成)

◆研究に関する問い合わせ◆

東京農工大学 農学部附属野生動物管理教育研究センター

特任准教授

髙田 隼人(たかだ はやと)

TEL:042-367-5826

E-mail:takadah(ここに@を入れてください)go.tuat.ac.jp

◆報道に関する問い合わせ◆

東京農工大学 総務課広報室

Tel:042-367-5930

E-mail:koho2(ここに@を入れてください)cc.tuat.ac.jp

関連リンク(別ウィンドウで開きます)

- 東京農工大学 髙田隼人特任准教授 研究者プロフィール

- 東京農工大学 髙田隼人特任准教授 研究室WEBサイト

- 髙田隼人特任准教授が所属する 東京農工大学農学部地域生態システム学科