サイズにばらつきがある有機分子のナノ粒子への競争吸着:分子の濃度と溶媒の組成で分子サイズ毎に吸着能が変わる

サイズにばらつきがある有機分子のナノ粒子への競争吸着:

分子の濃度と溶媒の組成で分子サイズ毎に吸着能が変わる

国立大学法人東京農工大学大学院工学研究院応用化学部門 稲澤晋教授と株式会社資生堂 みらい開発研究所 福原隆志氏らは、分子量(大きさ)にばらつきがある有機分子がナノ粒子に吸着する性質を測定し、有機分子の濃度や溶媒の組成によって分子サイズ毎の吸着能(吸着のしやすさ)が大きく変わることを明らかにしました。この成果は、これまで謎が多かった溶液内での有機分子とナノ粒子の相互作用の理解を深め、高機能の日焼け止め開発などにつながると期待されます。

本研究成果は、Langmuir誌(5月6日付)に掲載されました。

論文名:Size- and Concentration-Dependent Adsorption of Polydisperse Dispersant Oligomers to TiO2 Nanoparticles and the Effect of Adding Poor Solvents

著者名:Ryushi Fukuhara, Akio Nasu and Susumu Inasawa

URL:https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.5c00944

現状

高い紫外線防護能をもつ二酸化チタン(TiO2)のナノ粒子を日焼け止めの成分として用いる場合は、TiO2ナノ粒子がバラバラ(分散状態)であることが必要です。このため、現状の日焼け止めでは、TiO2ナノ粒子に吸着する安定化分子を添加してナノ粒子の分散状態を保っています。しかし、安定化に用いる有機分子は分子サイズ(分子量)にばらつきがある場合が多く、どの分子量の分子がナノ粒子表面に吸着しやすいのかはよく分かっていませんでした。また、日焼け止めとして用いる際には安定化分子とは仲の悪い別の溶媒を加える場合もあり、こうした溶媒側の組成が変わると安定化分子の吸着にどのような影響が出るのかも分かっていませんでした。

研究体制

本研究は、株式会社資生堂の福原隆志氏、那須昭夫氏と国立大学法人東京農工大学大学院工学研究院応用化学部門 稲澤晋教授の研究成果です。

研究成果

実験A:

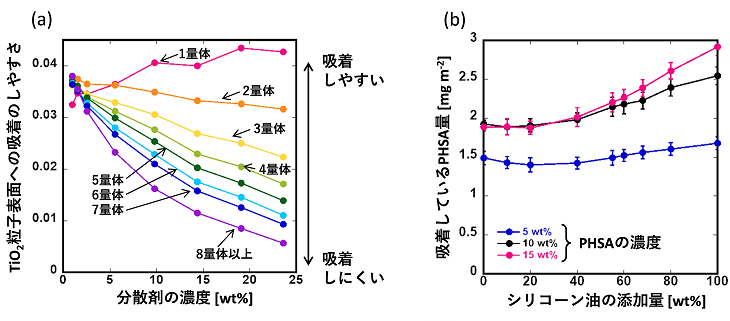

直径20 nm程度のTiO2ナノ粒子とポリヒドロキシステアリン酸(PHSA)(ナノ粒子の安定化分子)とをセバシン酸ジエチル(DESB)に加え、粒子分散液を作製しました。DESBはPHSAと相性が良く、PHSAがよく溶ける溶媒です。PHSAは12-ヒドロキシステアリン酸(12-HSA)を重合して得るため、分子量にばらつきがあります。分散液に加えるPHSA量を変え十分な時間を経過したあとの溶液内のPHSA濃度をゲル浸透クロマトグラフィー(GPC)で測定しました。その結果、以下のことを明らかにしました(図1(a))。

(A1)PHSA濃度が高くなると、分子量が小さいPHSAがより吸着しやすくなり、分子量が大きいPHSAは吸着しにくくなる。

(A2)PHSA濃度が低い場合は、分子量による吸着のしやすさにほとんど差はない。

実験B:

実験Aに用いた粒子分散液に、PHSAがほとんど溶けないシリコーン油(D5)を新たに加え、TiO2ナノ粒子へのPHSA吸着量をGPCで測定しました。その結果、以下のことを明らかにしました。

(B1)D5を加えると分子量が大きいPHSAはTiO2ナノ粒子表面に追加で吸着する。一方で、分子量が小さいPHSAの吸着量はほとんど変化しない。

今後の展開

分子の濃度と溶媒の組成に応じて、全ての分子が同程度に吸着しているわけではなく、安定化分子のサイズ毎にナノ粒子への吸着能が著しく変わることを明らかにしました。これらの性質をうまく利用すれば、溶媒組成などナノ粒子周辺の環境変化に対する応答をコントロールできます。ナノ粒子の新たな分散凝集の制御技術としての展開が期待でき、高機能の日焼け止め開発などにつながると期待されます。

図1 (a) PHSA濃度を変えた際の分子量毎の吸着のしやすさ。濃度が高くなるほど、大きな分子は吸着しにくくなる。(b) シリコーン油を添加した際のPHSA吸着量変化。シリコーン油を加えるほどTiO2ナノ粒子への吸着量が多くなる。図はLangmuir, 2025, 41, 12166-12175(©American Chemical Society)より改変。

◆研究に関する問い合わせ◆

東京農工大学大学院工学研究院

応用化学部門 教授

稲澤 晋(いなさわ すすむ)

E-mail:inasawa(ここに@を入れてください)cc.tuat.ac.jp