樹木の生きられる年数と生きていた年数のずれを測る ―日本の主要樹木53種における寿命指標の種間差と気候応答―

樹木の生きられる年数と生きていた年数のずれを測る

―日本の主要樹木53種における寿命指標の種間差と気候応答―

東京農工大学農学部附属広域都市圏フィールドサイエンス教育研究センターの小林勇太助教と同大学大学院グローバルイノベーション研究院の赤坂宗光教授は、人と同じ方法で樹木の寿命を評価する枠組みを開発しました。108万本に及ぶ樹木のデータに基づいて、日本の主要な樹木53種の「最大寿命」と「平均寿命」を算出しました。その結果、直径1cmの樹木の最大寿命の平均値は378年で、平均寿命の平均値は81年でした。また、樹木の平均寿命は最大寿命に比べて生息環境の影響を受けやすく、環境が厳しくなるほど両者の差が大きくなることが明らかになりました。樹木の寿命を正しく把握することで、絶滅リスクの評価や森林保全・再生の優先順位を、より合理的かつ効果的に決定できるようになります。さらに、樹木の寿命を人と同じ時間軸で捉えることで、そのライフサイクルに関する認識のずれを解消し、伐採をめぐる議論や対立を和らげる科学的知見を提供することが期待されます。

本研究成果は、Nature Ecology and Evolution(5月12日付)に掲載されました。

論文タイトル:Tree species adapted to colder and drier climates have a reduced likelihood of reaching their potential maximum lifespan

URL:https://www.nature.com/articles/s41559-025-02708-5

背景

樹木は植物の中でも特に長寿なグループであり、千年以上生きる個体も報告されています。こうした長命な個体は、文化的な象徴であるだけでなく、生物多様性の保全や健全な生態系の維持(注1)にも欠かせません。一方で、これらは、競争や病気、捕食などのさまざまな死の要因を偶然にも生き延びた "幸運な例外”であり、多くの個体は天寿を待たずに死亡します。この生存期間のばらつきを理解するためには、個体の最大寿命(最も長く生存した個体の寿命)と平均寿命(0歳時点の寿命の期待値)を比較することが有効です。人間の場合、最大寿命は122歳、平均寿命は73歳(2019年の世界平均)とされています。樹木の場合はどうでしょうか? また、樹種によってどの程度の違いがあるのでしょうか?

寿命は、生物の生活史戦略(注2)を理解するうえで重要な要素であり、古くから多くの研究者の関心を集めてきました。しかし、特に樹木については、理論的・方法論的な制約から、いまだに解明されていない点が多く残されています。その最大の課題は、野生の樹木の寿命を正確に測定することの難しさです。樹齢を調べる方法として、年輪を数えるための伐採や、木に穴を開けてコアサンプルを採取する手法がありますが、いずれも樹木にダメージを与えてしまう上、内部が腐朽している場合には正確な推定が困難です。近年、データの蓄積が進んだことで、樹木の直径と成長、直径と死亡率の関係をもとに寿命を推定する手法が可能になりつつあります。

研究成果

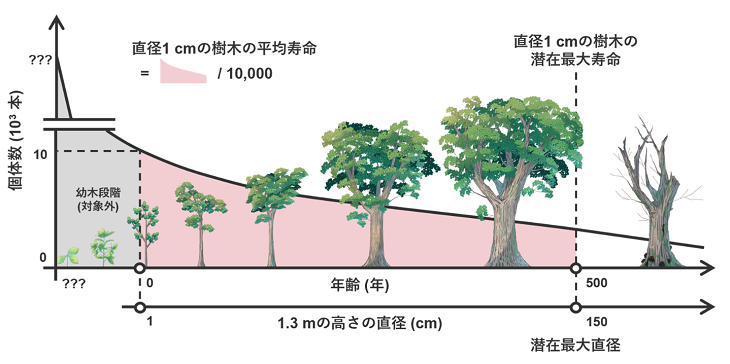

本研究では、日本全国1,076,409本の樹木の追跡調査データを用いて、53種類の樹木の直径と成長率・死亡率の関係を定式化しました。これらをもとに各種の生命表・生存曲線を作成し(図1)、直径1cmの樹木の潜在最大寿命と平均寿命を算出しました。

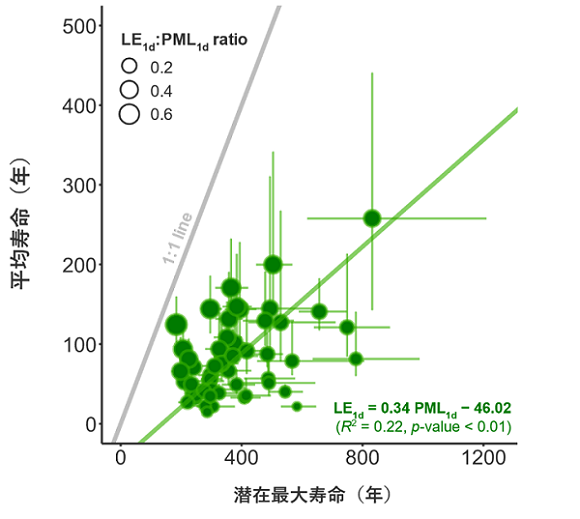

その結果、53種の潜在最大寿命の平均値は378年で、53種の平均寿命の平均値は81年でした。潜在最大寿命と平均寿命の間には統計的に有意な関係が見られましたが、その関連性はそれほど強くなく、種によってばらつきが大きいことが分かりました(図2)。例えば、ダケカンバは544歳まで生きる可能性を秘めていますが、平均的には40歳までしか生きることができません。一方で、タブノキは、184歳まで生きるポテンシャルを持ち、平均的には124歳まで生存することができます。本来、植物にとっては最大寿命も平均寿命もどちらも大切であり、可能であれば両方を伸ばすことが望ましいはずです。にもかかわらず、このばらつきはなぜ生じているのでしょうか?

この疑問を解明するために、各樹種が分布する気候条件と寿命の関係を分析しました。その結果、各樹種の分布する気温・降水量と潜在最大寿命には有意な相関が見られなかった(図3c-dの破線)一方で、これらと平均寿命には正の相関があることが明らかになりました(図3c-dの実線)。つまり、厳しい環境に適応した樹種ほど、潜在最大寿命と平均寿命の差が大きくなることを示しています(図3a-b)。

長命な樹木個体はしばしば “宝くじの当選者” に例えられますが、本研究の結果は、冷涼で乾燥した気候に生息する樹種ほど、この長寿宝くじの当選確率が低くなることを示唆しています。なお、当選金額(潜在最大寿命)は種によってさまざまであり、それがどのような進化的な系統に属するか(=近縁な種同士かどうか)によって決まるわけではないことが示されました。

今後の展開

気候変動が生物多様性に深刻な影響を与える最大の理由は、気温や降水量などが変化するスピードが速すぎることです。そのため、種や個体群の絶滅リスクを評価するためには、樹木の世代交代の時間を正確に把握することが必要です。本研究は、その基礎となる知見を提供し、より効率的な生態系保全・再生を可能にします。さらに、本研究で開発した寿命評価の枠組みは、世界中の森林に応用できます。これにより、樹木の生存戦略の解明が進み、葉や木材の特徴と寿命の関係の研究、動物による食害と樹木の防御戦略の理解、さらには樹木の長寿遺伝子や繁殖方法との関連を調べる研究など、多方面での発展が期待されます。

本研究の成果は、長年にわたる現地での森林モニタリングと綿密な調査によって得られました。衛星観測技術では捉えきれない、個々の樹木の成長や寿命に関する詳細なデータを蓄積したことで、非破壊的な寿命推定が可能になったのです。この中には、東京農工大学の演習林(FM草木)で取得されたデータも含まれています。今後、気候変動や森林の変化を正しく理解し、持続可能な森林管理を進めるためには、現地でのモニタリングの継続・拡充が不可欠です。私たちは、この取り組みを今後も推進していきます。

研究体制

本研究は、東京農工大学農学部附属広域都市圏フィールドサイエンス教育研究センターの小林勇太助教、同大学大学院グローバルイノベーション研究院の赤坂宗光教授によって実施されました。本研究は、山梨県若手研究者奨励事業、JSPS科研費(24K17920)の資金援助を受けました。

研究者のコメント

巨木は信仰の対象となり、地域に愛された樹木の伐採はしばしば反対されます。伐採理由は様々ですが、加齢によって倒木リスクが高まった樹木の伐採も反対されることがあります。このような対立を生み出す背景には、樹木が人間よりもずっと長く、もしくは半永久的に生きるという思い込みがあるのかもしれません。土壌改良や殺菌剤塗布と空洞充填など樹木を延命させる方法は多くありますが、尊厳死という考え方は植物に対してもあっていいはずです。平均寿命という概念を樹木に応用することは、既存の学問分野に対する恩恵のみならず、樹木に対する思い込みを正し、対立を緩和し、意思表明できない植物の自然な死を実現するうえで重要な情報となると考えています。

脚注および用語解説

注1)老木が担う生態系の要としての役割

森の中で長く生き続ける老木は、生態系全体を支える重要な存在です。例えば、太く成長した幹や枝は多くの生き物のすみかとなり、倒木や枯れた部分は昆虫や菌類の生息地として機能します。また、根は土壌を安定させ、水を蓄えて洪水を防ぐ役割を果たし、葉は二酸化炭素を吸収して気候を調整します。さらに、老木は長年にわたり花や種子を生産し続け、森の次世代を育む役割も担っています。新たな苗木が育つ環境をつくり、森林の再生を促すことで、長期的に生態系のバランスを保つのです。このように、老木は単なる過去の遺産ではなく、未来の森をつくる「生態系の要」としての役割を果たしています。

注2)生活史戦略

生活史戦略とは、生物が限られた資源をどのように配分し、成長・生存・繁殖を最適化するかを決定する戦略のことを指します。例えば、成長を優先するか、早期に繁殖するか、寿命を延ばすかなど、生物の進化的適応の結果として形成される特徴の組み合わせです。樹木の場合、寿命の長短や成長速度、繁殖開始のタイミングなどが重要な要素となります。

図1:樹木の生存曲線と寿命指数の計算方法

本研究では、直径1cmの樹木を0歳と定義し、直径と成長率、および直径と死亡率の関係をもとに生存曲線を推定した。図中の曲線は、その概念を示したイメージ図であり、樹齢0歳の1万本の樹木が時間の経過とともに個体数を減らしていく様子を表している。潜在最大寿命は、樹木が潜在最大直径(天然林における99パーセンタイル値)に到達するまでの時間として算出される。また、平均寿命は、生存曲線の下に広がる赤い部分の面積を最初の樹木の本数(10,000)で割ることで求めた。灰色の部分は、直径1cmの樹木1万本を維持するために必要な小径木の本数を示している。これは本研究のデータからは推定できない。

図2:日本の53樹種における潜在最大寿命と平均寿命の関係

緑色の丸は、直径と成長率、直径と死亡率の関係モデルから推定した潜在最大寿命と平均寿命の値を示している。丸の大きさは、平均寿命と潜在最大寿命の比を表している。緑色の十字線は、それぞれの寿命指標がとりうる範囲を示している。緑の直線は、両者の関係を表し、明確な正の相関が確認された。灰色の直線は、潜在最大寿命と平均寿命が等しくなる1:1の関係を示している。

図3:樹木の寿命と生息環境の気候との関係

(a) と (b) は、平均寿命と潜在最大寿命の比(潜在最大寿命のうち平均寿命が占める割合)と、それぞれの樹種が生息する地域の年平均気温(a)と年降水量(b)との関係を表している。(c) と (d) は、潜在最大寿命と平均寿命が、それぞれの樹種が生息する地域の年平均気温(c)と年降水量(d)とどのように関係しているかを示している。左のy軸は潜在最大寿命を、右のy軸は平均寿命を表している。図の中の線は、それぞれの関係を示しており、実線は明確な関係がある場合、破線は関係があるとは言い切れない場合を意味している。

◆研究に関する問い合わせ◆

東京農工大学 農学部付属広域都市圏フィールドサイエンス教育研究センター

助教 小林 勇太(こばやし ゆうた)

TEL:042-367-5857

E-mail:fx7057(ここに@を入れてください)go.tuat.ac.jp

関連リンク(別ウィンドウで開きます)

- 東京農工大学 小林勇太助教 研究者プロフィール

- 東京農工大学 赤坂宗光教授 研究者プロフィール

- 東京農工大学 小林勇太助教 研究室WEBサイト

- 東京農工大学 赤坂宗光教授 研究室WEBサイト

- 赤坂宗光教授、小林勇太助教が所属する 東京農工大学農学部地域生態システム学科