〔2025年10月24日リリース〕くらかけダイズの2色模様ができるしくみを解明 ~ケルセチンによる遺伝子発現調節を発見~

くらかけダイズの2色模様ができるしくみを解明

~ケルセチンによる遺伝子発現調節を発見~

国立大学法人東京農工大学大学院連合農学研究科博士課程 山梨里歩(研究当時)、同大学院農学研究院生物制御科学部門の福原敏行教授、森山裕充教授、同大学院工学研究院生命機能科学部門の津川裕司教授、テキサスA&M大学の小岩尚志教授(東京農工大学大学院グローバルイノベーション研究院特任教授)の研究グループは、くらかけダイズの2色模様ができるしくみを解明しました。このしくみでは、植物の2次代謝物であるフラボノイド(注1)特にケルセチン(注2)が、RNA干渉(注3)による遺伝子発現制御を調節することを世界で初めて示しました。花や果実を着色する植物色素アントシアニン(注4)は、RNA干渉により遺伝子発現が調節されることでその蓄積量が決定され、花色や果実の色に影響していることが多数報告されています。この成果は、花・果実の色の調節や野菜・果実のフラボノイド・アントシアニン含量の調節などに応用が期待されます。

本研究成果は、The Plant Journal(10月11日付)に掲載されました。

論文タイトル:Inhibition of DCL4 activity by maternally supplied flavonoid aglycons induces a bicolor pattern in the saddle soybean seed coat

URL:http://dx.doi.org/10.1111/tpj.70522

背景

栽培ダイズ(Glycine max)の品種は、種皮の色に基づいて大きく3つのグループに分類されます。黄色(無色)、黄黒2色(くらかけ)、黒色です(図1)。豆腐・味噌・納豆など私たちが普段食べているダイズは、黄色品種であり、代表的品種は「エンレイ」です。丹波の黒豆として知られている「丹波黒」は、黒色ダイズの代表品種です。また、「へそ」(注5)周辺が黒く、外縁部が黄色い2色模様の種皮を持つ「くらかけ」も知られています。ダイズの野生種や祖先種と考えられているマメは、黒色種皮であることから、種皮の色に関しては黒色品種が野生型です。すなわち黄色品種は、種皮の色に関して変異体と考えられています。

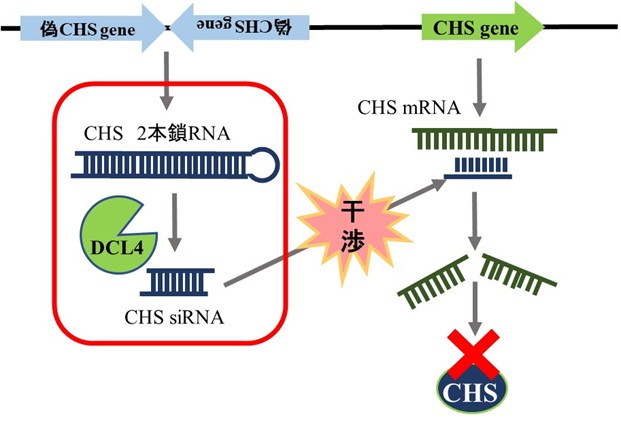

この黄色種皮の形質を担う遺伝子座は、カルコン合成酵素(CHS)遺伝子(注6)が遺伝子重複により逆位反復配列の構造を取ること(偽CHS遺伝子)、この遺伝子座から2本鎖構造を有するRNAが転写されること、2本鎖RNA領域はダイサーDCL4(注7)により切断され21塩基の小分子RNA (siRNA)が生成すること、このsiRNAにより異なる領域に存在するCHS遺伝子座から転写されるmRNAを分解するRNA干渉(転写後遺伝子サイレンシング、PTGS)が誘導されていることが報告されています(図2)。すなわち黄色品種の種皮では、RNA干渉によりCHS遺伝子から転写されたmRNAが分解され遺伝子発現が抑制(PTGS)され、フラボノイド生合成の初期中間体であるカルコンの生合成が阻害されることで、種皮に黒色をもたらす色素アントシアニンが生合成されなくなり黄色い種皮ができます。この変異では、本来のCHS遺伝子は壊れていないので(図2)、ウイルス感染や低温などRNA干渉が阻害される環境では、CHS遺伝子発現が回復し、黄色品種の種子でもアントシアニンの蓄積が起こり、マーブル模様の豆ができることが報告されています。ただ、黄色品種「エンレイ」でも、葉や茎など種皮以外の器官・組織では、CHS遺伝子に対するRNA干渉は誘導されず、アントシアニンやイソフラボンなどのフラボノイドの生合成が起こります。これまで、なぜRNA干渉が種皮でのみ誘導されるのかは未解明でした。

「へそ」周辺が黒く、外縁部が黄色い2色模様の種皮を有する「くらかけ」品種では、黄色部分ではRNA干渉によりアントシアニンの生合成が阻害されていることが報告されていますが、RNA干渉が誘導される領域が種皮の外縁部に限られる理由は、解明されていませんでした。黄色品種「エンレイ」、くらかけ品種のひとつ「信濃くらかけ」共に、RNA干渉を誘導する遺伝子座は、植物体全ての細胞にあるにもかかわらず、実際にRNA干渉が誘導される領域は、種皮もしくは種皮の一部に限られます。このRNA干渉が組織の一部にのみ誘導される(RNA干渉が領域特異的に阻害される)分子機構は未解明でした。本研究では、「信濃くらかけ」の種皮において、「へそ」の周辺領域でのみRNA干渉が阻害されアントシアニンが蓄積し黒くなる分子機構を解明することを目的としました。

研究体制

国立大学法人東京農工大学大学院連合農学研究科博士課程 山梨里歩(研究当時)、同大学院農学研究院生物制御科学部門の福原敏行教授、同大学院農学研究院生物制御科学部門の森山裕充教授、同大学院工学研究院生命機能科学部門の津川裕司教授、テキサスA&M大学の小岩尚志教授(東京農工大学大学院グローバルイノベーション研究院特任教授)らによって実施されました。本研究は、JSPS科研費19K22304, 22K16169, 24K02011, 24H00043, 24H00392, 24K21269, 21J12088、JST研究費JPMJND2305, JPMJER2101, JPMJSP2116, JPMJFR230Hおよび東京農工大学グローバルイノベーション研究院の助成を受けて実施されました。

研究成果

本研究グループは、RNA干渉誘導に必須な酵素ダイサーと、その酵素活性を阻害しうることを先行研究で明らかにしたフラボノイドに着目し、未熟種子の「へそ」周辺領域特異的にダイサー(DCL4)の酵素活性が阻害されているとの仮説をたて研究を行いました。その結果、「信濃くらかけ」未熟種皮において、ダイサー(DCL4)活性は成熟後に黄色(無色)化する外縁領域にのみ検出され、成熟後に黒色化する「へそ」周辺領域では検出されませんでした。一方、未熟種皮において、フラボノイドを含むフェノール化合物は、黒色化する「へそ」周辺領域に特異的に蓄積していました。また、これらのフラボノイドの中で蓄積量が多かったエピカテキン、ケルセチン、ケルセチン配糖体のダイサー活性阻害能を比較すると、ケルセチンがダイサー活性を阻害することが分かりました。

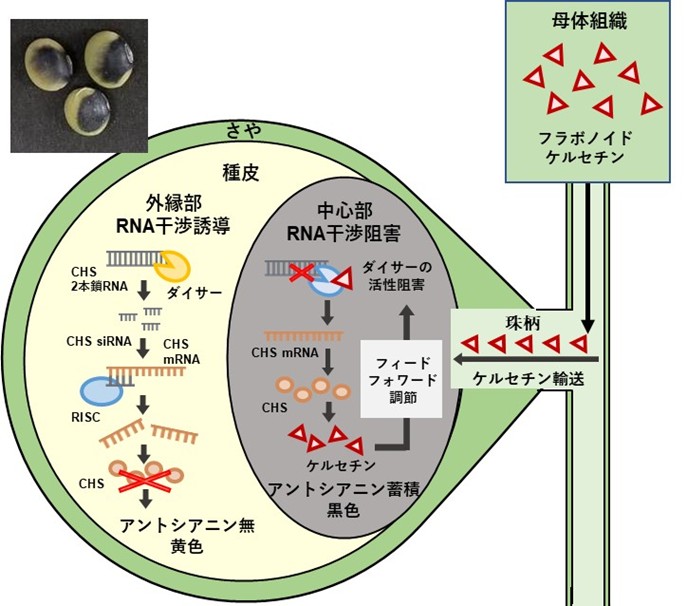

さらに、「信濃くらかけ」および黒色品種「丹波黒」では母体組織と未熟種子をつなぐ珠柄(注8)にフラボノイドが高蓄積していましたが、黄色品種「エンレイ」では蓄積していませんでした。これらの結果は、母体組織から珠柄を介して輸送されたケルセチンなどのフラボノイドアグリコン(注9)が未熟種皮の「へそ」周辺に蓄積し、DCL4の酵素活性(2本鎖RNA切断活性)を阻害することによりRNA干渉が阻害されることで、アントシアニンが蓄積し黒色を呈することを示しています。また、一度RNA干渉が阻害されるとフラボノイド生合成が再開され、より多くのフラボノイドアグリコンが蓄積し、RNA干渉の阻害(アントシアニンの生合成)が維持(確立)されます。一方、未熟種皮の外縁部は珠柄から離れており、母体から輸送されるフラボノイドアグリコンが少なくDCL4の活性(RNA干渉)が維持され、アントシアニンが蓄積せず黄色(無色)となります。このようなダイサーDCL4とフラボノイドアグリコン(ケルセチン)によるフィードフォワード制御機構により、くらかけ豆の2色模様が形成されると考えられました(図3)。

本研究により、植物の2次代謝物であるフラボノイド(特にケルセチン)が、RNA干渉による遺伝子発現制御を調節することを世界で初めて示した。また、この機構により有用な農業形質・種子の「くらかけ」模様が生まれたことが明らかとなりました。

今後の展開

RNA干渉は、2本鎖RNAを細胞に導入することで、塩基配列特異的に遺伝子の発現を抑制することができるため、2本鎖RNAを転写するDNA配列を遺伝子組換え技術を用いて植物に導入し、有用な農業形質を有する遺伝子導入植物が作出されてきました。ただし、これらの遺伝子組換え植物は、日本では栽培・流通は厳しく規制されている為に社会実装には至っていません。一方、遺伝子組換え技術を用いない育種過程を経て作出された作物・花卉においても、遺伝子重複により偶然できた遺伝子座から2本鎖RNAが転写され、RNA干渉により生まれる有用農業形質が多数報告されています。今回報告した種皮に特異的に誘導されるRNA干渉による黄色ダイズ品種以外にも、トウモロコシ、イネなどの作物、ダリア、ペチュニア、アサガオなどの花卉において、自然発生RNA干渉を利用した有用形質をもつ品種が報告されています。これらの品種についても一部の組織でのみアントシアニンが蓄積しない原因の解明に、本研究成果の貢献が期待されます。

また、黄色ダイズ品種では、ウイルス感染や低温などのストレスで種皮でのRNA干渉が阻害されアントシアニンの蓄積が部分的に起こることでダイズの品質低下につながることが農業上大きな問題となっており、本研究成果は、ダイズの安定した品質維持への貢献が期待されます。さらに、花・果実の色の調節や野菜・果実のフラボノイド・アントシアニン含有量の調節などの応用にも貢献が期待されます。

用語解説

注1)フラボノイド (Flavonoid)

植物が生成する有機物で、カルコンから派生する2次代謝物の総称。アントシアニンなどの植物色素、ダイズのイソフラボン、緑茶のカテキンなど、多様な有用天然物質を含む。

注2)ケルセチン (Quercetin)

フラボノイドの一種で、ブロッコリーなどの野菜やリンゴなどの果実に多く含まれ、抗酸化作用を持つ。

注3)RNA干渉 (RNAi)・転写後遺伝子サイレンシング(PTGS)

RNA干渉(RNAi)は、2本鎖RNAから生成した小分子RNA (small interfering RNA, siRNA)が、アルゴノートタンパク質に取り込まれ、siRNAと相同な塩基配列を有するmRNAが切断されて遺伝子発現が抑制される現象。転写後遺伝子サイレンシング(Post-Transcriptional Gene Silencing, PTGS)とも呼ばれる。

注4)アントシアニン (Anthocyanin)

主に赤、紫、青を示す植物色素で、フラボノイドの一種。ブルーベリーやナスなどに多く含まれ、抗酸化作用を持つ。天然色素や着色料として利用されている。

注5)ダイズの「へそ」

ダイズの「へそ」は、豆(種子)がサヤ(珠柄)につながっていた部分。

注6)カルコン合成酵素(CHS)

フェニルアラニンに由来するクマロイル-CoAとマロニル-CoAから、フラボノイド生合成の初期中間体であるカルコンの合成を触媒する酵素。フラボノイド生合成のキー酵素。

注7)ダイサー (Dicer)

長鎖2本鎖RNAを切断し21~24塩基のsiRNAを生成する酵素。長い2本鎖RNAをサイ(Dice)の目に切るのでDicerと命名された。植物にはダイサーが4種類知られており、DCL4が主にRNA干渉 (PTGS)に関与する21塩基のsiRNAを生成する。

注8)珠柄

植物の母体組織と種子をつなぐ組織。ダイズの場合、種子を包むサヤは母体組織であり、サヤを開けると種子とサヤをつなぐ位置に珠柄が見られる。母体組織から発達中の種子に栄養を輸送する通路としてはたらく。

注9)フラボノイドアグリコン (Flavonoid aglycon)

フラボノイドは糖が付加された配糖体として蓄積される。フラボノイドアグリコンは、配糖化されていないフラボノイド。

図1:本研究に用いたダイズ品種(The Plant Journal, (2025), 124, e70522より改変)

図2:ダイズ種皮にアントシアニンが蓄積しないしくみ

逆位反復配列構造の偽CHS(注6)遺伝子座から2本鎖RNAが転写され、ダイサーDCL4により切断されて21塩基の小分子RNA (siRNA)が生成される。このsiRNAによりCHS遺伝子座から転写されるmRNAを分解するRNA干渉(PTGS)が誘導され、CHSが合成されない。その結果、黄色品種の種皮および2色品種の種皮外縁部では、アントシアニンが合成されない。

図3:くらかけダイズの種皮に2色模様ができるしくみ

母体組織から珠柄を介して輸送されたケルセチンなどのフラボノイドアグリコン(注9)が未熟種皮の「へそ」周辺に蓄積し、ダイサーDCL4の2本鎖RNA切断活性を阻害することによりRNA干渉が阻害されアントシアニンが蓄積し黒色を呈する。一度RNA干渉が阻害されるとフラボノイド生合成が再開され、より多くのフラボノイドアグリコンが蓄積し、RNA干渉の阻害(アントシアニンの生合成)が維持(確立)される。一方、未熟種皮の外縁部は珠柄から離れており、母体から輸送されるフラボノイドアグリコンが少なくダイサーDCL4の活性(RNA干渉)が維持され、アントシアニンが蓄積せず黄色(無色)となる。

◆研究に関する問い合わせ◆

東京農工大学大学院農学研究院生物制御科学部門

教授 福原 敏行(ふくはら としゆき)

TEL/FAX:042-367-5627

E-mail:fuku(ここに@を入れてください)cc.tuat.ac.jp

関連リンク(別ウィンドウで開きます)