ハダニの糸タンパク質の候補は唾液タンパク質だった ―糸のコーティングと口器の固定という二つの機能を発見―

ハダニの糸タンパク質の候補は唾液タンパク質だった

―糸のコーティングと口器の固定という二つの機能を発見―

研究概要

東京農工大学大学院生物システム応用科学府博士後期課程の新井優香氏(研究当時)、同学府博士後期課程・日本学術振興会特別研究員DC1の武田直樹氏(研究当時)、同大学院工学研究院応用化学部門の村上尚教授、同大学院グローバルイノベーション研究院(GIR)のDagmar Voigt博士と鈴木丈詞教授らの国際共同研究グループは、農業害虫ハダニ(Tetranychus urticae Koch)の糸タンパク質と考えられていたものが、実際は唾液タンパク質であることを明らかにしました。ハダニは、口器近くの付属肢からナノスケールの極細の糸を出し、営巣やバルーニング(風による分散)などに利用します。これまでにFibroin-1とFibroin-2というタンパク質がハダニの糸から検出され、これらが糸の主要成分の有力候補として考えられていました(2021年4月21日プレスリリース参照)。今回、同研究グループは、まずFibroin-1とよく似た構造をもつsFibroin-1を新たに発見しました。次に、これらの三つの糸タンパク質候補がすべて唾液腺で作られ、唾液タンパク質として体外に分泌されていることを突き止めました。さらに、これらの唾液タンパク質には糸の表面をコーティングして粘着性を高める機能と、摂食時に葉面に分泌して口器を固定する機能がある可能性も示されました。これらの機能は、ハダニの生存に極めて重要であるため、三つの唾液タンパク質はハダニ防除の新たな標的として期待されます。

本研究成果は、2025年9月12日にCommunications Biology誌への掲載が決定し、10月17日にオンライン公開されました。

論文名:Dual roles of salivary proteins in feeding and silk fiber coating in the spider mite Tetranychus urticae

DOI: 10.1038/s42003-025-08885-0

URL:https://www.nature.com/articles/s42003-025-08885-0

研究背景

ナミハダニ(Tetranychus urticae Koch)は、節足動物で二番目に多様な分類群である鋏角亜門(Chelicerata)に所属し、ほぼ全世界に分布する汎存種です。本種は1,100種以上の植物を食害し、殺虫剤への抵抗性発達が顕著な農業害虫であり、その超広食性や難防除性から「スーパーペスト」と呼ばれています。スーパーペストとしての重要性から、鋏角類では初めて本種のゲノム全塩基配列が2011年に決定されました(Grbic et al. Nature 479, 487-492, 2011)。それ以降、本種は鋏角類のモデル生物として位置付けられ、ゲノム情報を利用した研究報告が急増しています。

ナミハダニを筆頭に、クモガタ綱(Arachnida)汎ケダニ目(Trombidiformes)ハダニ科(Tetranychidae)ナミハダニ亜科(Tetranychinae)に所属するダニは、ナノスケールの超極細糸を出します。出糸腺(spinning gland)(注1)で生産した液状の糸タンパク質を第2付属肢の触肢(pedipalp)(注2)の跗節にある出糸突起(spinneret)の先端から葉面に分泌し、移動しながら紡糸します。この糸は、営巣やバルーニング(風による分散)に利用される他、巣内の掃除道具、種内の化学コミュニケーションの基材、宿主植物からの落下を防ぐ命綱としても利用されるなど、ダニの生存に重要な多機能性のナノバイオマテリアルです。

しかし、その糸タンパク質の正体をめぐって論争が続いています。ナミハダニのゲノム論文では、糸タンパク質に特徴的なアミノ酸配列から17種類の候補遺伝子が予測されました。一方、鈴木教授を含む研究グループは、ナミハダニの糸のプロテオーム解析(注3)を実施し、予測されていた17候補とは異なる二つの糸タンパク質候補(Fibroin-1およびFibroin-2)を発見しました(Arakawa et al. Journal of Proteomics 104195, 2021; 2021年4月21日プレスリリース)。他方、興味深いことに、Fibroin-1およびFibroin-2遺伝子は、唾液腺(salivary gland)(注4)で発現することが2016年に報告されていました(Jonckheere et al. Molecular & Cellular Proteomics 15, 3594-3613, 2016)。さらに同報告では、Fibroin-1およびFibroin-2に加え、Fibroin-1とよく似た構造をもつsFibroin-1(similar to Fibroin-1)も唾液のプロテオーム解析で検出されていました。

ここで疑問が生じます。Fibroin-1、Fibroin-2およびsFibroin-1は、はたして糸タンパク質なのか、それとも唾液タンパク質なのか。また、これらのタンパク質にはどのような機能があるのか。本研究では、これらの問いへの回答に取り組みました。

研究成果

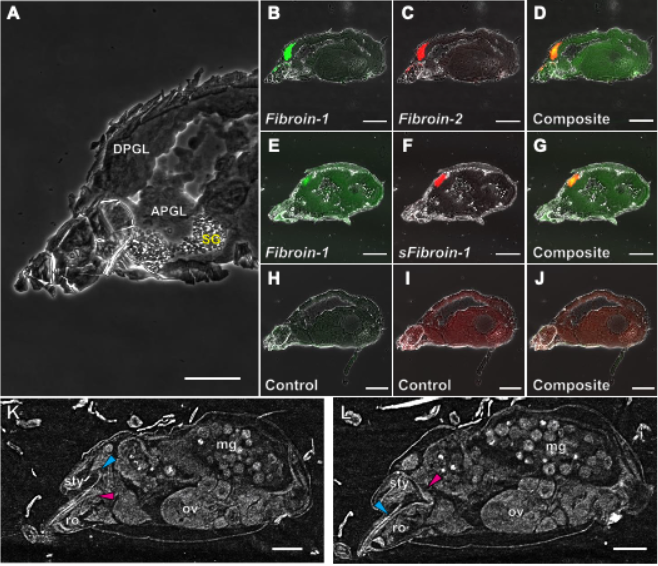

高感度蛍光in situ hybridization(FISH)法(注5)による解析の結果、Fibroin-1、Fibroin-2およびsFibroin-1遺伝子は、糸タンパク質を作る出糸腺(spinning gland)ではなく、いずれも唾液腺の一つである背側脚頭腺(dorsal podocephalic gland)での発現が認められました(図1)。この結果より、これら三つの糸タンパク質候補は、唾液腺で作られ、唾液タンパク質として体外に分泌されていると考えられます。

最新の質量分析計を用いた糸プロテオーム解析の結果、Grbic et al.(2011)で予測された17種類の糸タンパク質候補のうち、8候補が検出されました。これらのタンパク質が糸の主要成分として機能している可能性があります。一方、Arakawa et al.(2021)と同様に、多量のFibroin-1およびFibroin-2が検出されました。さらに、Fibroin-1およびFibroin-2に加え、sFibroin-1も含む計66種類の唾液タンパク質が検出されました。なぜ、糸から多量かつ多数の唾液タンパク質が検出されるのか。ここで、体内での唾液腺と出糸腺の接続されている可能性(内部接続説)と体外での糸への唾液の付着している可能性(唾液付着説)を検証しました。

マイクロフォーカスX線CT(µCT)(注6)で体内の微細構造を観察した結果、唾液腺と出糸腺の連絡はないことが判明しました(図1)。さらに、唾液腺から伸びる脚頭管(procephalic canal)は、口吻の内部で第1付属肢の口針(stylet)(注7)と並走し、口吻の末端で開口していることも確認されました。この結果より、内部接続説は棄却されました。

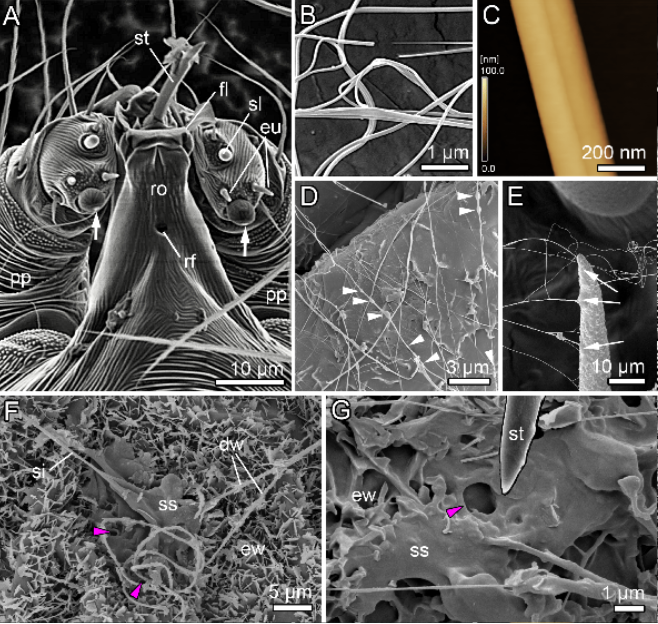

次に、唾液付着説について検証を進めました。低温走査型電子顕微鏡(cryo-SEM)(注8)を用いた観察により、ハダニの摂食部位付近の葉面に残る液体の跡や、糸繊維上に液滴が連なるbeads-on-a-stringパターン(注9)が確認されました(図2)。さらに、ビデオ観察により口吻の末端からの液体分泌が確認されました。これらの結果より、この液体は唾液であり、唾液は唾液腺で生産され、脚頭管を通って体外に分泌され、葉や糸の表面に付着していると考えられます。

RNA干渉(RNAi)法(注10)を用いて、Fibroin-1およびsFibroin-1遺伝子の発現を抑制した結果、摂食継続時間が減少し、摂食量、産卵数および生存率の低下が確認されました。他方、Fibroin-2遺伝子の発現を抑制した場合、原子間力顕微鏡(AFM)(注11)を用いた解析の結果、糸繊維の直径の減少が確認されました。これらの結果より、Fibroin-1およびsFibroin-1は、口針で葉肉細胞の内容物を吸汁する際に、葉面に唾液を分泌して、口器を葉面に密着させ、摂食の安定化に寄与している可能性があります。また、Fibroin-2は、糸の表面をコーティングして、粘着性を付与している可能性があります。

本研究により、これまでナミハダニの糸タンパク質候補として考えられていたものは、実際には唾液タンパク質であり、摂食時の口器固定化と糸のコーティングという二つの重要な役割を担っている可能性が示されました。これは、植食性の鋏角類における唾液の新たな機能の発見です。特に、Fibroin-1とsFibroin-1遺伝子の発現抑制により、ナミハダニの摂食行動が阻害され、産卵数や生存率も低下したため、これらの遺伝子は、従来の殺虫剤とは異なる作用機序をもつRNAi剤(注12)の有望な標的として期待できます。今後は、これらの遺伝子を標的としたRNAi剤の実用化に向けた研究開発を進めるとともに、唾液による口器安定化や糸コーティングのメカニズムの解明、さらには節足動物の唾液の進化に関する研究を進めていきます。

研究体制

本研究は、東京農工大学大学院生物システム応用科学府大学院生の新井優香氏(2025年3月博士後期課程満期退学)、武田直樹氏(2025年3月博士後期課程修了)、同大学院工学研究院応用化学部門の村上尚教授、同大学院グローバルイノベーション研究院(GIR)の鈴木丈詞教授、沖縄科学技術大学院大学の甲本真也博士およびドレスデン工科大学のDagmar Voigt博士(研究当時、GIR外国人研究者)から構成される国際共同研究グループによって実施されました。なお、本研究の一部は、日本学術振興会科学研究費補助金(18H02203、21H02193、22J22156、24K21256)と内閣府ムーンショット型農林水産研究開発事業(JPJ009237;研究推進法人:生研支援センター)の助成を受けて実施されました。

参照プレスリリース

・

「ハダニの糸の遺伝子を同定〜クモ牽引糸と大きく異なる性質をもつハダニ糸の遺伝子を解明、害虫ハダニの糸が人類に新しい産業応用分野を拓く可能性を与えてくれる〜」(2021年4月21日)

用語解説

注1)出糸腺(spinning gland)

1対の巨大な単細胞腺であり、細胞質は顆粒を含む多数の小胞で満たされている。前体部(proterosoma;顎体部と第I・II脚をつけている前胴体部を合わせた部分)の腹側、神経節塊(nervous mass)や総神経球(synganglion)と呼ばれる脳の前方および食道(esophagus)の側方に位置する。触肢の内部を貫通し、跗節に位置する出糸突起の先端で開口する。

注2)触肢(pedipalp)

第2付属肢であり、1対ある。先端側から跗節(tarsus)、脛節(tibia)、膝節(genu)、腿節(femur)および転節(trochanter)から構成され、基節(coxa)は体と一体化している。脛節には、摂食時に葉面を把持する爪がある。また跗節の末端には、糸タンパク質を分泌する出糸突起(spinneret)の他、嗅覚や味覚の感覚毛がある。

注3)プロテーム解析(proteome analysis)

発現しているタンパク質の種類と量を網羅的に解析する手法。

注4)唾液腺(salivary gland)

それぞれ1対の前脚頭腺(anterior podocephalic gland)および背面脚頭腺(dorsal podocephalic gland)から構成される。いずれも前体部に位置し、多数の顆粒を含んでいる。これらの脚頭腺からは脚頭管(procephalic canal)が口吻の末端まで伸びている。他にも前体部には複数の分泌腺があり、唾液腺として機能している可能性がある。

注5)高感度蛍光 in situ hybridization(FISH)法

標的RNAの局在をRNAプローブと蛍光プローブを用い、高感度に可視化する技術。本研究ではRNAscopeTM法を採用した。

注6)マイクロフォーカスX線CT(µCT)

試料を回転させながらX線を照射し、取得した画像の再構成によって、非破壊で内部の微細構造を3Dで観察する技術。3D X線顕微鏡とも呼ばれる。

注7)口針(stylet)

第1付属肢である1対の鋏角(chelicera)の可動指(movable digit)。むち状であり、横断面は桶状で両可動指が接合して口針が形成される。摂食時は葉肉細胞に口針を刺入し、唾液の注入や、口外消化した細胞内容物の吸汁に用いる。雌をめぐる雄間闘争(male-male aggression)では、相手を刺し殺す武器としても用いられる。

注8)低温走査型電子顕微鏡(cryo-SEM)

試料を凍結状態で観察する走査型電子顕微鏡(scanning electron microscope, SEM)。SEMは電子顕微鏡の一種であり、電子線照射によって放出される二次電子・反射電子・X線などを検出し、試料の表面構造を観察する装置。cryo-SEMでは、試料を液体窒素などで急速凍結することにより、生体試料の自然な構造を保持したまま高解像度での観察が可能となる。

注9)beads-on-a-stringパターン(beads-on-a-string pattern)

液体の滴(beads)が糸状のもの(string)に沿って数珠状に配列した構造。表面張力により液体が球状になろうとする性質と、糸に沿って存在することにより形成される。本研究では糸に唾液が付着している形態学的証拠として観察された。

注10)RNA干渉(RNAi)法

標的遺伝子の塩基配列と相補的な二本鎖RNA(dsRNA)の導入により、その遺伝子の発現が抑制される現象。遺伝子の機能を調査する技術として利用される。

注11)原子間力顕微鏡(AFM)

試料表面をナノスケールで観察するための顕微鏡の一種。AFM(atomic force microscope)は先端の鋭い探針を試料表面に近づけ、原子間に働く微細な力を検出し、表面の形状や性質を詳細に測定する装置である。大気中や液体中でも使用でき、金属から生体材料まで幅広い試料の観察が可能である。

注12)RNAi剤(RNAi-based biopesticide)

dsRNAを有効成分とし、RNAiを作用機序とする農薬。RNA農薬やRNAi農薬とも呼ばれる。配列特異的な作用であるため、種単位の分解能で標的範囲を設計できる。

◆研究に関する問い合わせ◆

東京農工大学大学院グローバルイノベーション研究院

教授 鈴木 丈詞(すずき たけし)

TEL:042-388-7278

E-mail:tszk(ここに@を入れてください)cc.tuat.ac.jp

関連リンク(別ウィンドウで開きます)