水を入れるだけで磁性材料の性質を操る —最も身近な分子で二次元量子物質の磁性制御に成功—

水を入れるだけで磁性材料の性質を操る

—最も身近な分子で二次元量子物質の磁性制御に成功—

東京農工大学大学院工学府化学物理工学専攻博士前期課程学生(当時)の伊藤正明氏、同大学大学院工学研究院先端物理工学部門の原口祐哉助教、香取浩子教授、神奈川大学化学生命学部の本橋輝樹教授らの共同研究チームは、層状ハニカム格子コバルト酸化物に水分子を加えることで、磁気的な性質を大きく変化させることに成功しました。量子情報やスピントロニクス(電子の磁気的な性質である「スピン」を活用した次世代技術)の材料では、磁気的な性質を外部刺激で細かく制御できることが重要です。本研究では、結晶構造がスピンの並び方に影響する磁性材料に対して、水分子を結晶の層間に挿入することで、電荷状態に影響を与えず結晶構造だけを変えることに成功しました。この成果は量子スピン液体など新しい量子状態の研究や開発の重要な手がかりとなると期待されます。

本研究成果は、米国物理学会誌Physical Review Materials(9月2日付)に掲載されました。

URL:https://doi.org/10.1103/nyd3-dt8j

論文名:Crystalline water intercalation into the Kitaev honeycomb cobaltate Na2Co2TeO6

著者:Masaaki Ito, Yuya Haraguchi, Teruki Motohashi, Miwa Saito, Satoshi Ogawa, Takashi Ikuta, and Hiroko Aruga Katori

現状

量子情報技術やスピントロニクスでは、電子の磁気的性質である「スピン」がどのように並ぶか(磁気秩序)を外部から精密に制御できる材料が求められています。従来の元素置換や高圧処理は結晶構造を変えられますが、電荷状態も同時に変わりやすく、スピン相互作用(近くにある電子のスピンが影響し合うこと)を思い通りに調整することが困難でした。

層状ハニカム格子(注1)コバルト酸化物(Na2Co2TeO6)は、この分野で注目されている磁性材料で、二次元的なハニカム型格子が層状に重なった結晶構造を作り、キタエフ相互作用(注2)が極めて強いことが知られています。この結晶では、わずかな構造の歪みによってスピンの並び方が大きく変化します。つまり、結晶構造を操作することで、磁気秩序を制御できることが可能になります。そこで、電荷を変化させずに結晶構造のみを操作する方法が求められていました。

研究体制

本研究は、東京農工大学大学院工学府化学物理工学専攻博士前期課程学生(当時)の伊藤正明氏、同大学院工学研究院先端物理工学部門の原口祐哉助教、香取浩子教授、生田昂助教(当時)、神奈川大学化学生命学部の本橋輝樹教授、齋藤美和教務技術職員、小川哲志プロジェクト助教の共同研究チームで実施しました。研究は、JST戦略的創造研究推進事業 さきがけ(JPMJPR23Q8)、JSPS 科研費 学術変革領域研究(JP23H04616, JP22H05142, JP22H05143, JP24H01613)、若手研究(JP22K14002)、基盤研究 C(JP24K06953)の支援を受けました。

研究成果

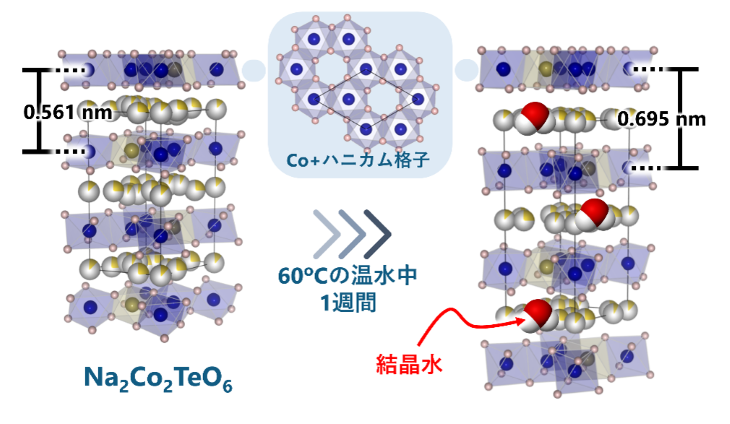

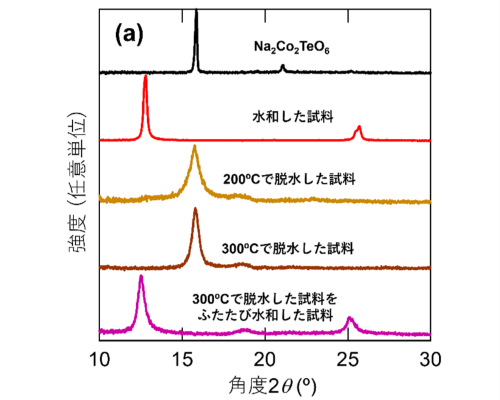

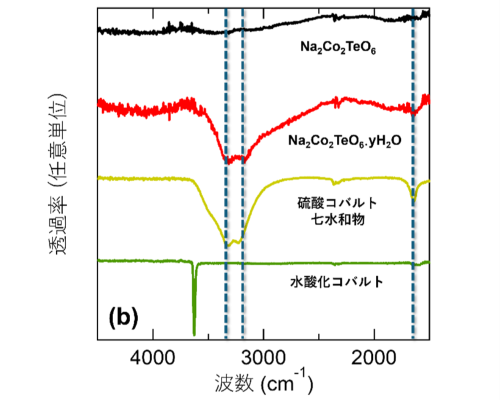

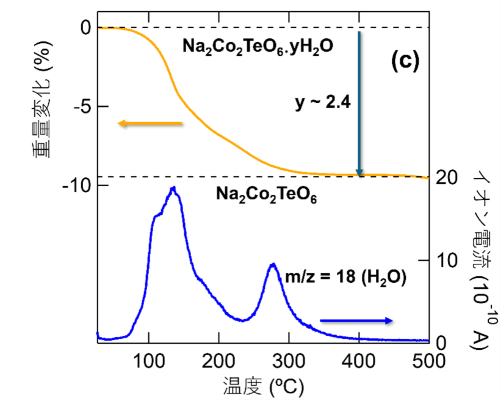

まず、Na2Co2TeO6の粉末を60°Cのお湯に懸濁し、数日間ゆっくり攪拌しました。その結果、水分子が自発的に層間へ挿入されました。粉末 X 線回折(結晶構造を調べる方法)で確認すると、層間距離は約 24 パーセント広がりました(図1)。 紙の束に薄いカードを差し込んで厚みが増すイメージです。さらに、この反応は可逆的で、約 200°C以上で加熱すると無水物Na2Co2TeO6に戻りました(図2(a))。フーリエ変換赤外分光法(分子振動を測る方法)では、水特有の振動が観測され、結晶水が結晶構造の化学結合を切らずに穏やかに挿入されていることが裏づけられました(図2(b))。熱重量分析(加熱で重さの変化を測る)と四重極形質量分析(放出分子の種類を測る)を組み合わせると、加熱に伴い水分子が脱離することが分かり、水和量はNa2Co2TeO6・yH2O でおよそ y ~ 2.4 と見積もられました(図2(c))。次に、低温でどのぐらい磁石の性質を帯びているか(磁化)を測定しました。もとの結晶では反強磁性転移(隣り合う電子のスピンが反対方向を向くため磁石の性質を失う)が27 K(-246.15°C)で起こるのに対して、加水物では17.2 K(-255.95°C) まで低下していました。水分子が層間に入って圧力や距離を変え、スピン間の力のバランスが緩んだためと考えられます。また、転移後の状態には弱い自発磁化が重なり、完全な反強磁性とは異なる配列が示唆されました。熱容量も測定し、理論に見合う磁気エントロピーを確認しました。大きな構造変化があっても、電子は擬スピン1/2(注3)として整然と振る舞っており、量子スピン液体(注4)へ向かう基盤は保たれていることを示します。

今後の展開

身近な中性分子である水を使い、電荷状態を変えずに磁性材料のスピン相互作用のみを調整できることが示されました。今後はアルコールや有機分子など多様な中性分子の導入を試み、磁気・電気・熱輸送特性を組み合わせて設計することにより、量子スピン液体やトポロジカルな磁気相の安定化が期待できます。分子の挿入・脱離を外部刺激で可逆制御できれば、低消費電力メモリーや量子情報素子への応用につながる可能性があります。

用語解説

(注1)ハニカム格子:蜂の巣状の六角形に原子が並ぶ二次元格子。スピン相互作用が方向で変わりやすい。

(注2)キタエフ相互作用:結晶の方向でスピンの働きが変わる相互作用。量子スピン液体を生みやすいとされる。

(注3)擬スピン1/2:スピンと軌道の結合で二通りの向きだけに見える自由度。磁性の簡潔な記述に用いる。

(注4)量子スピン液体:極低温でもスピンが凍らず揺らぎ続ける状態。秩序を持たないが量子効果が強い。

図1 層状化合物Na2Co2TeO6への層間結晶水挿入の概念図。

図 2 (a)Na2Co2TeO6への水挿入および再脱離に伴うXRDスペクトルの変化。(b) Na2Co2TeO6および水和物Na2Co2TeO6・yH2O におけるフーリエ変換赤外分光測定結果。参照物質として、Co(OH)2やCoSO4・7H2Oのスペクトルもあわせて表示している。矢印は水分子の振動に由来するピークである。(c)Na2Co2TeO6・yH2Oの熱重量・質量分析結果。

◆研究に関する問い合わせ◆

東京農工大学大学院工学研究院

先端物理工学部門 助教

原口 祐哉(はらぐち ゆうや)

TEL/FAX:042-388-7641

E-mail:chiyuya3@go.tuat.ac.jp

◆報道に関する問い合わせ◆

東京農工大学 総務課広報室

Tel:042-367-5930

E-mail:koho2@cc.tuat.ac.jp

神奈川大学 企画政策部広報課

Tel:045-481-5661

E-mail:kohou-info@kanagawa-u.ac.jp